| ENGLISH | RESUME | REVIEWS | INFO |

L'écriture est toujours le point de départ. Une écriture qui met en avant la parole qui dit la disparition. Que ce soit dans mes films, installations, sculptures ou performances, je construis un récit simple centré sur l'observation du langage par antinomie. |

C’est en observant le non-dit que j’interroge le discours. Ici le silence sera recherché comme une contre-parole, un contre-signe, qui devient lui-même un signe. Depuis l’étude approfondie de l'enregistrement des cours sur "Le Neutre" de Roland Barthes (Collège de France 1977–1978), |

se dessine une expérimentation qui de plus en plus contourne le sens ou l'opposition. Qui déjoue le paradigme. Peu à peu l'être humain disparaît pour éloigner l'objet ou l'image de l’observateur, pour accentuer |

la distance entre le sujet et son sens. Aller vers la suspension des données conflictuelles du discours et préférer une organisation glissant vers l'abstraction. Un effort de différence. Un ordre de la nuance. C'est une organisation sans opposition. |

|

Roulez moins vite vous pourriez écraser Roland Barthes est un projet construit sur la découverte d’une photographie prise en France au début des années 80. |

L’image illustre un graffiti qui fait référence au décès du philosophe Roland Barthes (photographie Alain Dodeler). Opérant un mouvement de translation de l’image vers la sculpture, comme déjà rencontré précédemment dans mon travail, je propose une installation urbaine et lumineuse.

|

Dans cette installation, c'est le discours qui occupe la place centrale. Cette démarche ne se concentre pas tant sur le sens des mots que sur leur concrétude temporelle et géographique. Car la survenance d'un ensemble de lettres dans notre champ visuel entraîne immédiatement un acte de lecture, que celui-ci soit volontaire ou inconscient. De même l'audition de mots suscite en nous des images, qui peuvent détourner notre attention de manière ponctuelle ou durable. |

effective. Celui-ci est facilement observable lorsque nous sommes confrontés à un environnement linguistique étranger. En le soulignant, on ne joue pas sur la signification des mots mais sur une désorientation culturelle. C’est une invitation à une déconnection poétique et momentanée, un détachement intellectuel dans sa forme la plus authentique.

|

|

|

|

Le langage dit le neurologue Oliver Sacks, est cette invention tellement humaine qui permet ce qui en principe ne devrait pas être possible, voir par l’intermédiaire des yeux d’une autre personne. |

L’invention de l’écriture et de la lecture à donné au langage un pouvoir nouveau, une capacité à

persister, à être préservé sous la forme de traces, sur un support matériel durable, une forme

matérielle de mémoire qui permet au langage de voyager en silence à travers l’espace et à

travers le temps. |

C’est encore un an plus tard, en avril 2021, alors qu’il n’y a quasiment plus de traces de l’image,

que je me décide à scanner ces instantanés afin de garder la superposition d’un geste d’origine

et l’agissement du temps. |

Mais cette illusion ne durera qu’un temps car contrairement à la feuille d’or, celle d’argent

s’oxyde. Cette oxydation, comme dans le procédé argentique qui forme l’image négative d’une

photographie, accentuera, au fil du temps, la présence de la céramique dans l’espace.

|

|

|

Je suis allé pour la première fois chez Herman Daled lors de ma résidence au Wiels centre d’art contemporain de Bruxelles, en 2015. Une rencontre était organisée avec celui qui était « devenu » en découvrant Marcel Broodthaers, l’un des plus importants collecteur d’art conceptuel en Belgique. |

Lors de cette visite quelque chose m’a frappé. Daled n’avait pas d’objets d’art accrochés aux murs de son intérieur.

|

Quand Emmanuelle Indekeu m’a proposé de réaliser une édition pour Island, une idée m’a amusé. Par sa légèreté mais aussi par le sens que je lui donnais. Une idée qui serait peut-être espiègle et poétique à la fois.

|

Pour cette édition, l’argent s’est imposé comme matériau. Herman Daled était radiologue et dans le procédé argentique c’est l’argent qui forme l’image négative. Tout était là.

Untitled (silver), 2018, silver, 2.8 x

|

|

La majeure partie de l’œuvre de Giorgio Morandi est constituée de natures mortes, peintes comme autant de variations sur le même thème. |

Il y met en scènes divers objets alignés: bouteilles, bols, parfois un coquillage ou un fruit, dans des tons monochromes, suivant des angles sans cesse renouvelés, sur une table, une étagère. Est-ce que ces parallélépipèdes n’auraient d’autre |

utilité que d’empêcher l’ennui ou la banalité ? De donner de la solidité et de l’étrangeté au tout ? |

des cylindres principalement.

Stack Nr 1, 2, 3 , 2016, Ceramics |

|

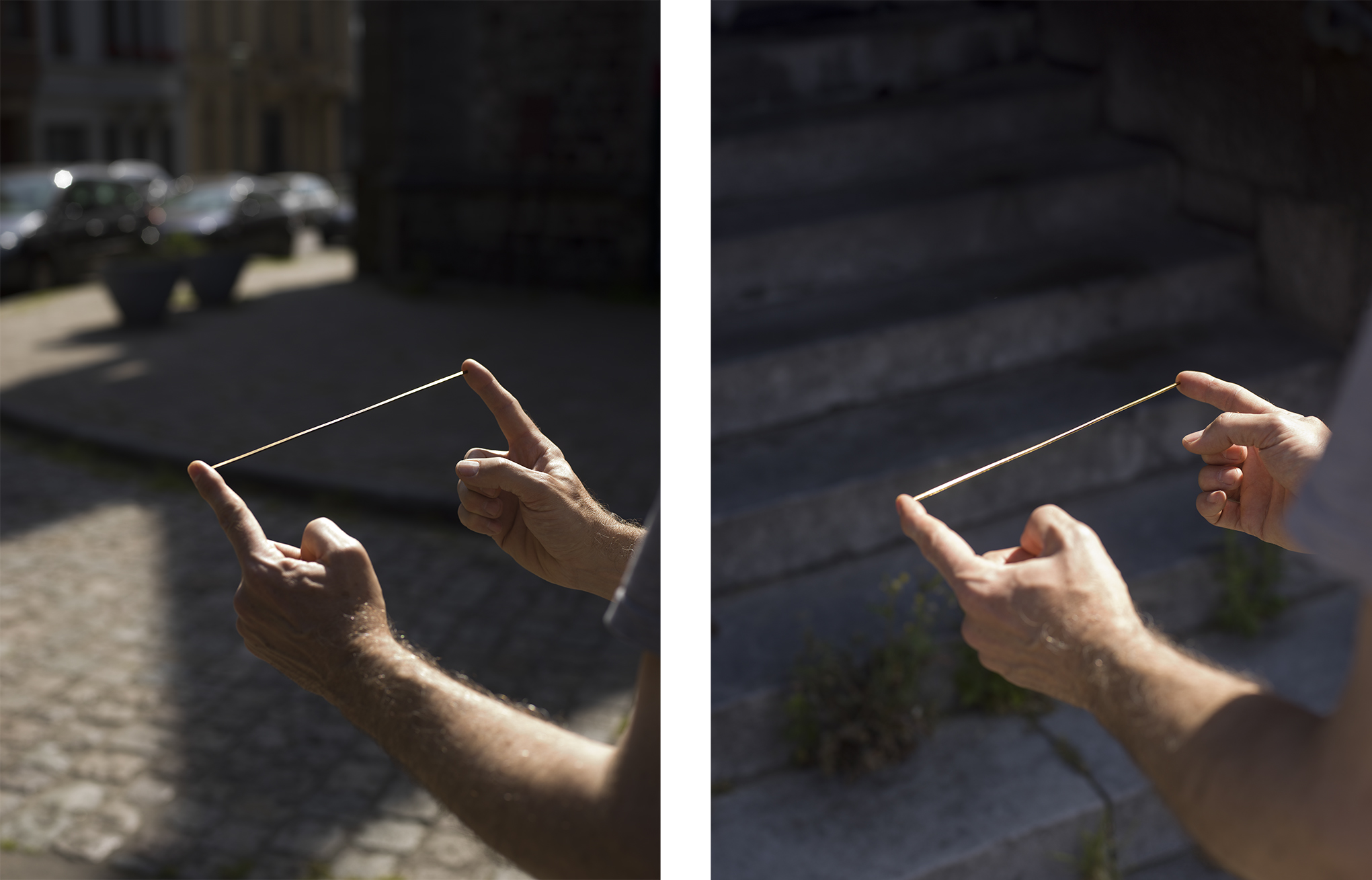

En 2013, j’ai réalisé une sculpture qui allait devenir emblématique de ma production artistique. Où la disparition, l’absence et la transmission, thèmes fondamentaux d’une mise en œuvre, se retrouvaient concentrées en un objet d’un minimalisme extrême. |

J’ai conçu Timeline (or, 27 x 0.2 x 0.2 cm) à partir des bijoux issus de l’héritage maternel. Fondus, puis étirés à une longueur déterminée par la quantité de matière disponible. |

d’une recherche toujours plus obstinée à développer une altérité qui interroge dans ce qu'elle a d'individuel et de collectif à la fois. Depuis, je n’ai cessé de dire le temps. Dans la conscience qu'un compte à rebours irréversible a commencé.

|

La mort devient réelle. C'est une prise de conscience totale. Une déclaration de sujet dont l'âge est partie constituante. Un moment déterminé, une initiation, une découverte : je suis mortel.

Timeline, 2016, gold, 27 x 0.2 x 0.2 cm |

|

À l’âge de huit ans, je disais que j’étais Russe. Je ne me souviens pas pourquoi ni quand ça a commencé, je me souviens seulement que pendant une période de mon enfance, je faisais des choses incongrues comme mettre des lacets de chaussures de différentes couleurs.

|

Je disais que je faisais ça car les Russes le faisaient comme ça. Et comme j’étais Russe je le faisais aussi.

J’avais inventé une sorte d’hétérotopie qui me permettait de voir autrement l’espace auquel j’appartenais. Faute de pouvoir aller ailleurs, je transformais la réalité familière en un espace autre. |

Ça a pris de telles proportions que cette année là mon instituteur m’a offert un livre sur le sport totalement rédigé en russe.

Il comportait principalement des images d’enfants et de jeunes adolescents pratiquant un sport dans une république soviétique insouciante. |

Ce livre a certainement cristallisé cette période qui sans lui aurait sans doute disparu de ma mémoire.

CCCP MOCKBA, 2018, Print blue on poplar, 122 x 79 cm |

|

Début 2018, j’étais en résidence à l’Academia Belgica à Rome, j’ai reçu le message

d’une amie avec un lien vers un reportage diffusé dans le journal de la chaine

franco-allemande Arte. Le sujet était la solidarité avec les migrants aux alentours

du parc Maximilien de Bruxelles et l’élan citoyen pour loger ces personnes cet hiver

là. |

Je savais cette amie très impliquée et je pensais la voir dans ce reportage. Elle m’avait écrit, « Regarde bien jusqu’à la fin ». (Des citoyens belges à l’aide des migrants, Arte journal, reportage F. Colette, E. Le Notre, février 2018) |

Ma surprise à été de voir dans la chambre qui allait accueillir ces migrants pour la nuit, sur le mur, au dessus du lit, une affiche que j’avais réalisée lors de ma résidence au Wiels le centre d’art contemporain de Bruxelles, quelques années au paravant, « blinded by the lights ». |

Les choses prenaient un sens nouveau à un moment où se pose la question de l’utilité (parce que finalement, cette question revient toujours ). Et l’importance d’écrire des mots, de simples phrases et de les laisser circuler prenait une valeur inattendue.

Blinded by the lights, 2015 Print on paper, 70 x 100 cm |

|

C’était au début des années 2000. Je rendais visite à un ami incarcéré dans un centre pénitentiaire. Dans la grande salle des visites, il y avait surtout des mères accompagnées d'enfants. Tous attendaient. |

Les femmes parlaient entre elles et les enfants jouaient. Cette salle étaient pour eux un terrain de jeu baigné de lumière matinale qui entrait par les grandes fenêtres ouvertes.

Quand la sonnerie qui annonçait la fin de la visite a retentit – semblable à celle qui annonce la fin de la récréation dans les écoles –, j’ai remarqué, sur un des murs, une reproduction d’un tableau de Caspar Friedrich que je connaissais bien pour |

l’avoir découvert pendant mes études, Falaises de craie sur l’île de Rügen.

En 2012, quelques jours avant mon départ pour une résidence d’artiste sur l’île de Comacina, sans raison particulière, me vint l’envie de voir le tableau de Friedrich. Après une rapide recherche j’ai découvert que le tableau était accroché dans la collection Oskar Reinhart à Winterthur. Le trajet que j’allais faire en voiture jusqu’à Comacina passait non loin de là.

Comme je suis arrivé au musée juste avant l’heure de fermeture, la caissière m’a proposé une réduction sur le billet d’entrée.

Quelques instants seulement après que je me sois posté devant le tableau, une sonnerie retentit, annonçant la fin des visites. |

Une gardienne s’est approchée et m’a demandé de me diriger vers la sortie.

J’ai repris le volant et conduit jusqu’à la tombée du jour. Je me suis garé sur un bas-côté et me suis endormi dans la voiture.

Au levé du jour je découvris que je m’étais garé, sans le savoir, aux abords d’une plaine de jeu. Déserte dans la lumière bleutée du matin, je la trouvais étrange, en dehors du temps.

J’ai pris mon Rollei 35 et fait la première photo de la série Morning's Playground. |

|

|

|

En 2006 j'ai commencé à utiliser un SX-70 et je m'étais fixé comme règle de photographier uniquement des garçons inconnus dans la rue avec si possible toujours le même cadrage et cela durant un temps. |

Je me souviens que j'ai commencé à Liverpool au début du printemps, le soleil brillait, il faisait très froid et le ciel était très bleu. Comme je ne connaissais pas cet appareil je l'ai d'abord un peu manipulé seul pour m'y habituer. Accidentellement j'ai appuyé sur le déclencheur et fait sortir ma première photo Polaroïd dans un bruit inattendu. Elle est bleue. J'ai compris à ce moment là que je ne ferais pas que des portraits. Ma deuxième photo c'était un garçon dans Hope street. Le premier que j'arrêtais. |

Il m'a dit oui sans hésiter, il a pris la pose et je lui ai juste dit de ne plus rien faire. C'est peut-être une de mes photos préférée. Pas parce que c'est la première d’un garçon mais parce qu'il s'est vraiment passé quelque chose que je n'ai pas contrôlé. C'est lui qui a fait la photo. Moi, j'étais juste là au bon moment.

Je ne suis pas quelqu'un qui photographie beaucoup même si à cette époque j'avais toujours un SX-70 chargé dans mon sac. |

Souvent je me dis que j'aurais du faire cette photo mais le moment n'est déjà plus le bon. Finalement ce qui est difficile c'est d'être vraiment là et d'attraper des lumières qui changent et des garçons qui passent. Ces photos sont la trace de ces instants.

Daylight, Polaroid, 2006-2011 |

|

C’est en décembre 2008 que j’ai entrepris l'adaptation cinématographique de la

pièce de Büchner, Woyzeck. L'histoire est inspirée d’un fait divers : un ancien

soldat sans emploi est accusé d'avoir poignardé son amante. Il est condamné à

mort et exécuté à Leipzig. |

Afin de créer un récit formellement contemporain, j’entrepris de tisser une histoire en croisant des sources d’inspiration diverses: faits divers, écriture intime, classiques de la littérature et archives. Cette démarche m’a conduit à la lecture des rapports de condamnation à mort dans l'état du Texas. |

Ils contiennent les retranscriptions des dernières paroles des condamnés. Ces rapports datés de 1982 à 2008 étaient alors au nombre de 447.

Suite à la lecture de ces rapports, j’ai décidé de porter une attention particulière à ce qui est dit avant la fin |

et j’ai commencé à mettre littéralement en lumière certaines de ces phrases.

Take me back, 2011, White cotton, white silk, 42 x 42 cm |

|

| Top |

|

|